翔龍山造像體現出各個歷史時期雕刻造型藝術風格,具有重要的藝術價值。唐代造像中較著名的有阿彌陀佛為坐佛,高4米,其右手施說法印,赤足踏蓮,刀法簡練,衣紋線條流暢明快,刻技精湛。在造像左側崖壁刻有:“敬造……佛像一龕,弟子鄭仲發愿,合家清健無病災……造上件功得,并沐以汽。廣明元年十月一日”。千手觀音造像高8米,造型端莊,氣勢恢宏,在造像右側崖壁上刻有南宋“淳熙三年”(1176年)題記。佛教故事圖:有大小造像150尊,像高5—30厘米不等,鑿造人物形態各異,造型精致,栩栩如生,儼然一處世俗化的袖珍石刻畫廊。而阿彌陀佛、天王等造像,則采用上身與石壁分離,下體與壁相連近似圓雕的手法,是研究沱江中游唐宋石刻造型藝術的重要資料。

翔龍山摩崖題刻

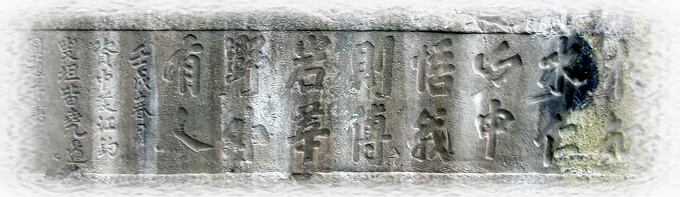

翔龍山現留存有清代至民國時期的摩崖題刻9幅,其時代雖然不長,但集篆、隸、揩、草于一壁,字體多樣,風格迥異,書法、詩文俱佳,最為著名的是張大千先生早年重書的明代趙貞吉詩碑:

一聲何處牧歌來,萬戶千門此處開。

識得此中真實義,不知哪地有安排?

大明隆慶二年三月吉日賜進士出身南京禮部尚書經筵講官大洲趙貞吉題。

大中華民國十年歲在辛酉十月住持果真重建

大千居士爰補書

這塊詩碑高154厘米,寬82厘米,鑿于崖壁之上。書法風格沿于魏體,結構不求嚴整,而呈參差有數,筆勢穩健善變,書體飄逸瀟灑,是大千先生1921年從日本回故鄉,年僅23歲應資圣寺住持果真之請所書。是國內迄今為止發現的張大千先生最早的書法碑刻作品,與晚年作品照應,是研究張大千先生書法演變之珍品。

來源:內江市電子政務辦 編輯:孫遲